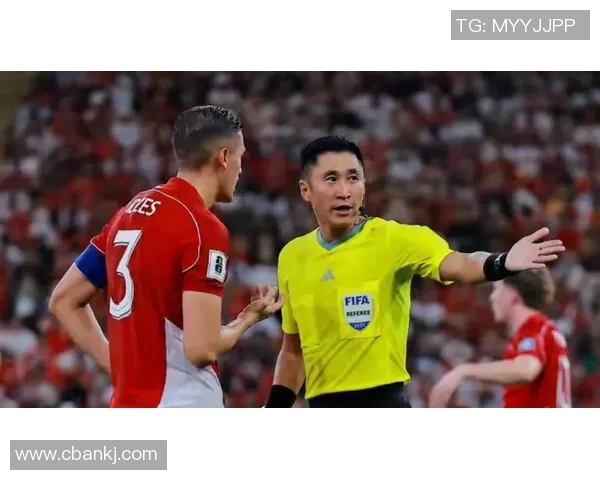

印尼媒体炮轰马宁毁掉了我们的世界杯梦,呼吁FIFA介入复核

1、争议判罚引爆舆论风暴

在印尼媒体看来,马宁的判罚尺度失衡,是导致比赛走向彻底改变的根本原因。比赛中,印尼球员在上半场两次被判黄牌,导致节奏被彻底打乱;而在下半场的冲突中,主裁更是连续亮出两张红牌,让印尼陷入少打两人的被动局面。许多当地评论员认为,这样的判罚过于严苛,与场上的对抗强度并不匹配,疑似带有情绪化因素。

印尼《Kompas》指出,马宁的判罚缺乏一致性,尤其是对对手几次明显的危险动作未做出相应处罚,这让球员的心理彻底失衡。评论称:“马宁的哨声,像一把割裂印尼梦想的利刃。”这一句标题成为印尼社交媒体上被转发最多的句子,足见球迷的愤懑与无奈。

不仅如此,VAR的使用也成为焦点。多次慢镜头显示,对手在禁区内的手球动作明显,但主裁未作任何回应。印尼足协赛后公开表达不满,认为国际足联应当重新审视这场比赛的判罚标准,并要求提供VAR沟通记录,以确认是否存在人为疏忽或主观偏差。

2、印尼媒体的愤怒与呼吁

赛后,《雅加达邮报》《Tempo》《CNN Indonesia》等主流媒体几乎在同一时间发表社论,痛批马宁的执法表现,直言“他毁掉了印尼的世界杯梦”。这场舆论风暴迅速扩散,甚至引起了政治层面的关注。一些议员公开要求印尼足协向国际足联正式申诉,维护国家尊严。

社交媒体上,“#JusticeForIndonesia(为印尼讨回公道)”的标签登上推特热搜第一,不仅印尼球迷参与,连马来西亚、越南、菲律宾的球迷也纷纷表达声援。印尼体育评论员哈桑在电视节目中怒斥:“这不仅是一场足球比赛的失败,而是我们信任体系的崩塌。FIFA若不介入,就是在纵容不公。”

有趣的是,在愤怒情绪之下,印尼媒体的报道也逐渐理性化。一些分析指出,裁判判罚虽有争议,但球队自身在战术上的保守与心理失衡,也让胜利的天平逐渐倾斜。他们呼吁球迷“理性抗议”,并通过合法渠道推动国际仲裁程序,让这场风波在制度层面获得回应。

3、FIFA介入呼声持续升温

印尼足协(PSSI)在比赛结束第二天召开紧急会议,表示将正式向FIFA与亚足联递交申诉报告,要求复核马宁的执法表现。主席托希尔在新闻发布会上情绪激动地表示:“我们尊重比赛结果,但不接受不公的过程。若没有正义,足球的意义就失去了。”这番话引发现场记者长时间掌声。

根据印尼媒体披露,申诉报告中包含了完整的视频片段、技术统计以及多名专业裁判的判罚分析。报告指出,马宁在关键判罚中的三次决定均违背《足球竞赛规则》第12条关于“显著得分机会”的标准,要求FIFA纪律委员会启动调查程序。

与此同时,国际舆论也开始关注这一事件。部分外媒以“亚洲裁判体系的信任危机”为题展开报道,认为VAR在亚洲赛场的使用标准不够统一,导致泛亚电竞在线各国球迷频繁质疑公平性。FIFA内部人士透露,虽然复核裁判判罚极为罕见,但印尼的申诉若能获得亚足联支持,不排除展开“技术评估”的可能性。

4、从情绪宣泄到制度反思

随着时间推移,印尼社会的情绪逐渐从愤怒转向理性。多家体育专栏开始探讨:除了裁判问题,印尼足球是否应当在技战术层面和心理层面进行更深的反思?他们认为,若仅将失败归咎于裁判,只会掩盖体系的漏洞。足球的成长,离不开面对不公后的自我强大。

印尼前国脚博亚曼在采访中表示:“我们要让世界看到的不只是情绪,还有实力。裁判的误判可以让我们输一场球,但不能让我们失去信念。”这句话被无数球迷引用,成为社交平台上新的传播焦点。越来越多的声音开始呼吁建设更专业的裁判监督机制,推动东南亚地区裁判培训制度的透明化。

此外,印尼学者和体育法专家也开始介入讨论,提出建立独立的“区域裁判评议委员会”,定期发布判罚透明报告,以减少主观误判。印尼社会在这场危机中,开始意识到唯有制度进步,才能避免类似悲剧重演。这种从抗议走向反思的过程,正体现出一个足球国家成熟的必经之路。

总结:

整场风波中,印尼媒体以“马宁毁掉世界杯梦”为起点,掀起了前所未有的舆论浪潮。从情绪宣泄到理性分析,从公众怒火到制度倡议,这场事件远不止是一场比赛的争议,而是一面镜子,映照出印尼足球的渴望、公平的呼声,以及对尊严的坚守。马宁的名字,成为历史的一部分,也成为改革的契机。

未来,无论FIFA是否介入复核,这场事件都将成为印尼足球史上的重要转折。它让整个国家重新审视足球的意义:不仅是胜负,更是公正与信任的象征。或许有一天,当印尼真正踏上世界杯的赛场,人们会回想起这一夜——那是梦想被击碎的瞬间,也是新希望重生的起点。

发表评论